1

2

3

4

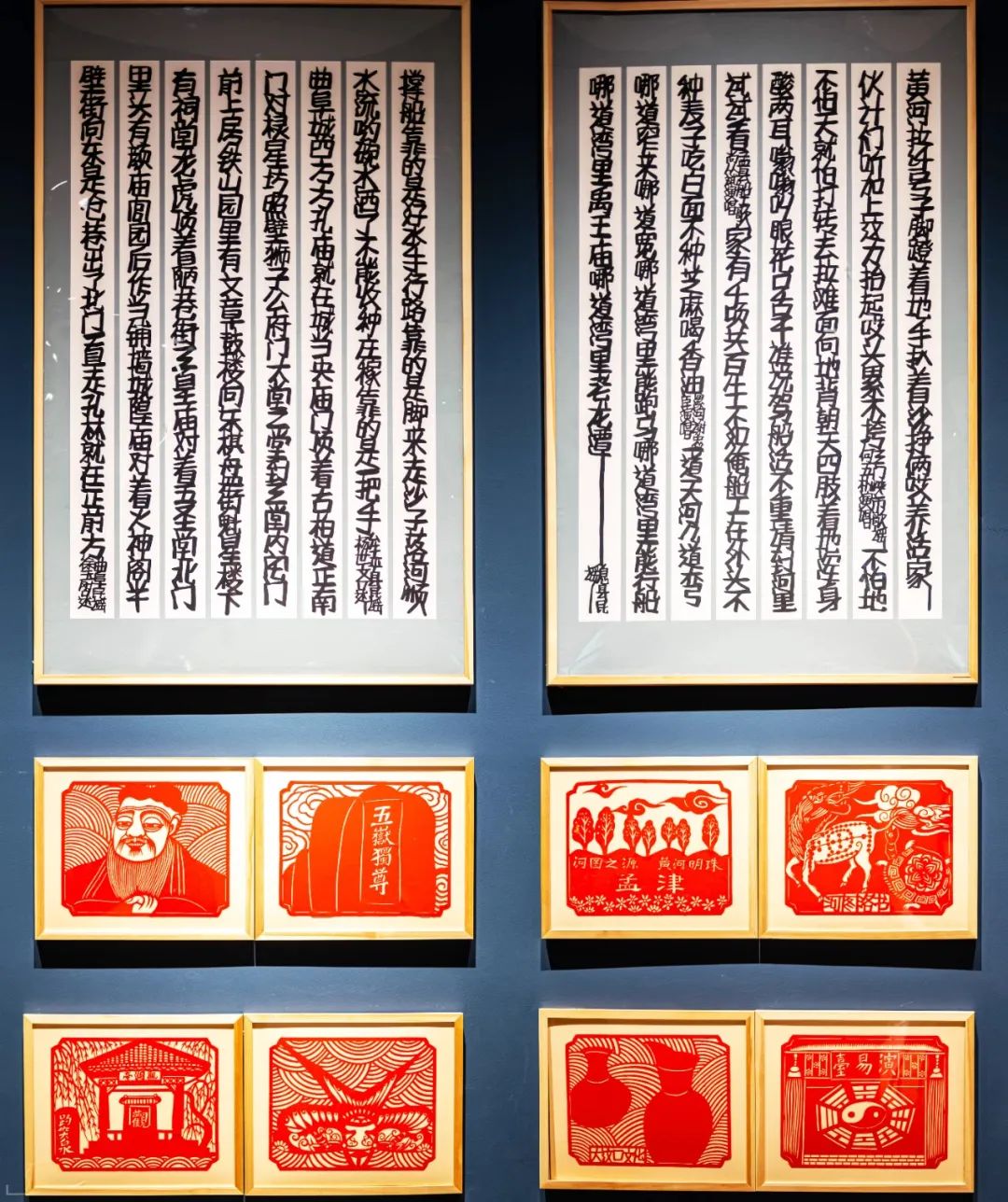

来源/晋城市文化和旅游局

编辑/成佩佩 责编/裴楠

《太行日报》、《太行日报·晚报版》和晋城新闻网所有自采新闻(含图片、视频)独家授权晋城新闻网发布,版权归晋城市融媒体中心所有,报纸和网站发布的独家新闻,未经许可,不得转载或镜像,否则以侵权追究责任!

凡本网未注明"来源:晋城新闻网、《太行日报》、《太行日报·晚报版》的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。晋城新闻网咨询电话:0356-2025100。

Copyright 2006 - 2017 jcnews.com.Cn,All Rights Reserved

晋城市凤台西街338号晋城市融媒体中心 联系电话:0356-2025100 E-mail:thrbwlb@163.com

晋城新闻网版权所有 未经晋城新闻网书面特别授权请勿转载或建立镜像,违者依法追究相关法律责任

互联网新闻信息服务许可证编号:14120230004 晋电子公告备2010018号

(署)网出证(晋)字第006号

晋ICP备 19008049号

晋公网安备 14050202000012号

|

|

|